1500 BCE - 2023

タイの歴史

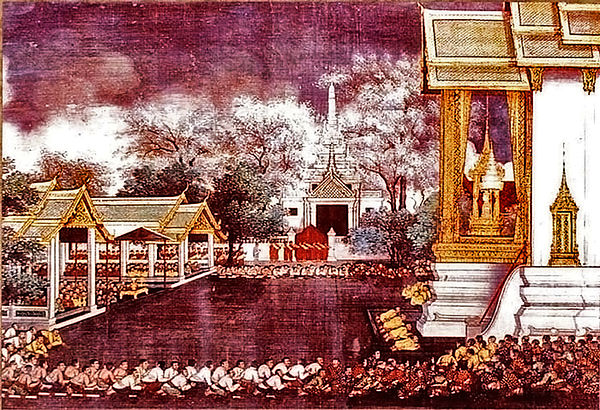

タイ族は何世紀にもわたって東南アジア本土に移住しました。シャムという言葉はパーリ語またはサンスクリット語の श्याम またはモン ရာမည に由来し、おそらくシャンやアホムと同じ語源であると考えられます。仙羅はアユタヤ王国の中国名で、現在のスパンブリーを中心とするスパンナプーム都市国家と現在のロッブリーを中心とするラボ都市国家が合併しました。タイ人にとって、その名前は主にムアンタイです。[1]西洋人によるこの国の「シャム」という呼び名は、おそらくポルトガル人によるものと思われます。ポルトガルの年代記には、アユタヤ王国の王ボロンマタイロカナトが 1455 年にマレー半島南端のマラッカ・スルタン国に遠征隊を派遣したことが記載されています。1511 年のマラッカ征服に続き、ポルトガル人はアユタヤに外交使節を派遣しました。1世紀後の1612年8月15日、ジェームズ1世からの手紙を携えた東インド会社の商人ザ・グローブ号が「シャムの道」に到着した。[2] 「19 世紀の終わりまでに、シャムは地理的命名法に深く組み込まれるようになり、他のどの名前でもこの名前で知られ、スタイルが維持されるだろうと信じられていました。」[3]モン族、 クメール帝国、マレー半島とスマトラ島のマレー諸国などのインド化王国がこの地域を統治しました。タイ人は、ゴエンヤン王国、スコータイ王国、チェンマイ王国、ランナー王国、アユタヤ王国を建国しました。これらの国々は互いに戦い、クメール、 ビルマ、 ベトナムの絶え間ない脅威にさらされていました。19世紀から20世紀初頭にかけて、チュラロンコン王が制定した中央集権改革と、 フランスとイギリスが植民地間の紛争を避けるためにタイを中立地域と判断したため、東南アジアにおけるヨーロッパ植民地の脅威からタイだけが生き残った。1932 年に絶対王政が崩壊した後、タイは民主的に選出された政府が樹立されるまで、60 年間にわたるほぼ恒久的な軍事政権に耐えました。