Visitez la boutique

Rébellions paysannes de la fin des Ming

Shaanxi, China

Invasion Qing de Joseon

Korean Peninsula

Règne de l'empereur Shunzhi

China

Bataille du col de Shanhai

Shanhaiguan District, Qinhuang

Bataille de Hutong

Songhua River, Mulan County, H

Royaume de Tungning

Taiwan

Règne de l'empereur Kangxi

China

Révolte des Trois Feudataires

Yunnan, China

Bataille de Penghu

Penghu, Taiwan

Guerres Dzungar-Qing

Mongolia

Traité de Nertchinsk

Nerchinsk, Zabaykalsky Krai, R

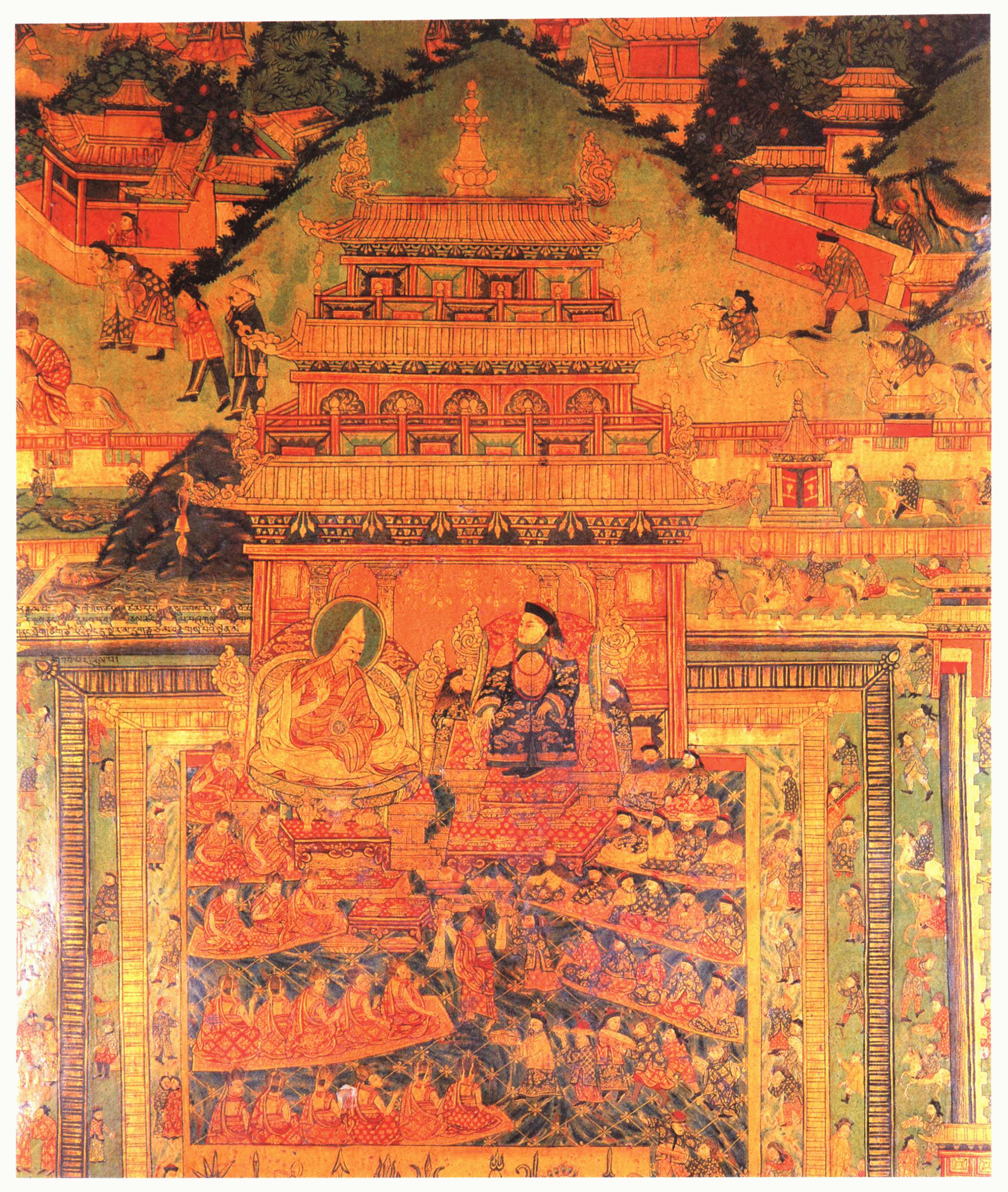

Le Tibet sous la domination Qing

Tibet, China

Expédition chinoise au Tibet

Tibet, ChinaL'expédition chinoise de 1720 au Tibet ou la conquête chinoise du Tibet en 1720 était une expédition militaire envoyée par la dynastie Qing pour expulser les forces d'invasion du Khanat de Dzungar du Tibet et établir le règne des Qing sur la région, qui a duré jusqu'à la chute de l'empire en 1912. .

Règne de l'empereur Yongzheng

China

Traité de Kyakhta

Kyakhta, Buryatia, Russia

Rébellion Miao

Guizhou, ChinaLa rébellion Miao de 1735-1736 était un soulèvement de peuples autochtones du sud-ouest de la Chine (appelés par les Chinois «Miao», mais comprenant plus que les antécédents de l'actuelle minorité nationale Miao).

Dix grandes campagnes

China

Règne de l'empereur Qianlong

China

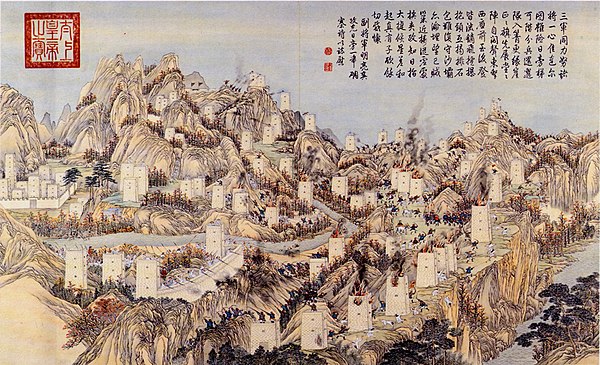

Campagnes de Jinchuan

Sichuan, China

Génocide de Dzoungar

Xinjiang, China

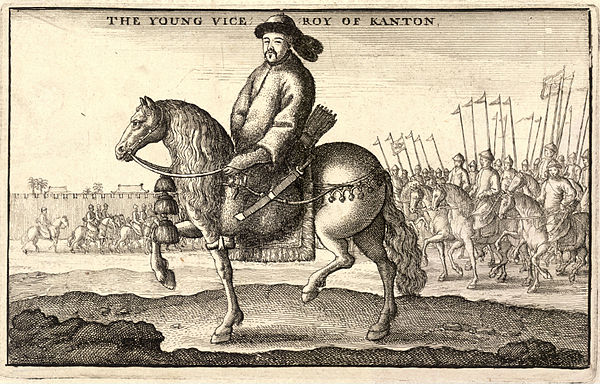

Système cantonal

Guangzhou, Guangdong Province,

Guerre sino-birmane

Shan State, Myanmar (Burma)Rébellion du Lotus Blanc

Sichuan, China

Première guerre de l'opium

China

Traité de Nankin

Nanking, Jiangsu, China

Rébellion de Taiping

China

Deuxième guerre de l'opium

China

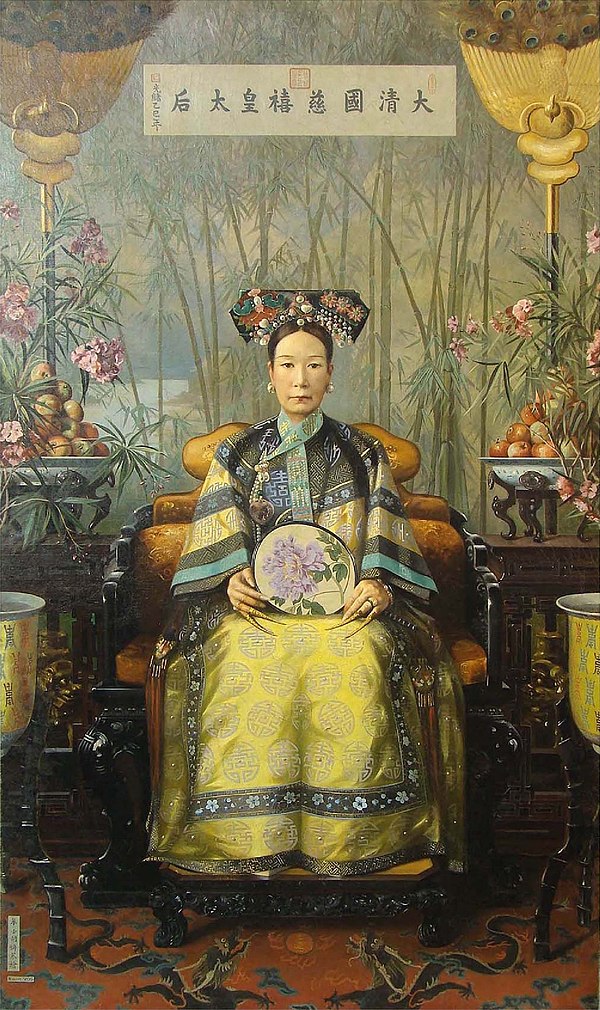

Règne de l'impératrice douairière Cixi

China

Révolte simultanée

Xinjiang, China

Guerre sino-française

Vietnam

Première guerre sino-japonaise

Yellow Sea, China

Rébellion des boxeurs

Yellow Sea, China

Soulèvement de Wuchang

Wuchang, Wuhan, Hubei, China

Révolution Xinhai

China

Dernier empereur Qing

ChinaCharacters

Yongzheng Emperor

Fourth Qing Emperor

Jiaqing Emperor

Sixth Qing Emperor

Qianlong Emperor

Fifth Qing Emperor

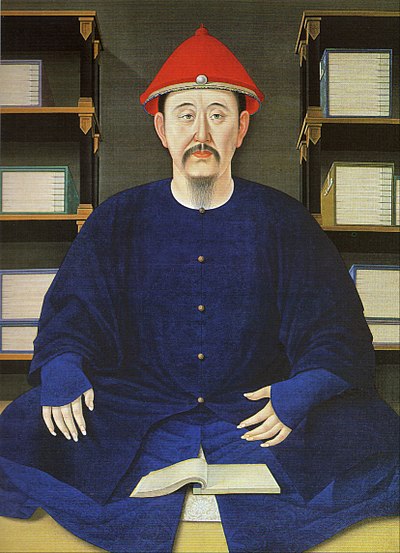

Kangxi Emperor

Third Qing Emperor

Daoguang Emperor

Seventh Qing Emperor

Guangxu Emperor

Tenth Qing Emperor

Tongzhi Emperor

Ninth Qing Emperor

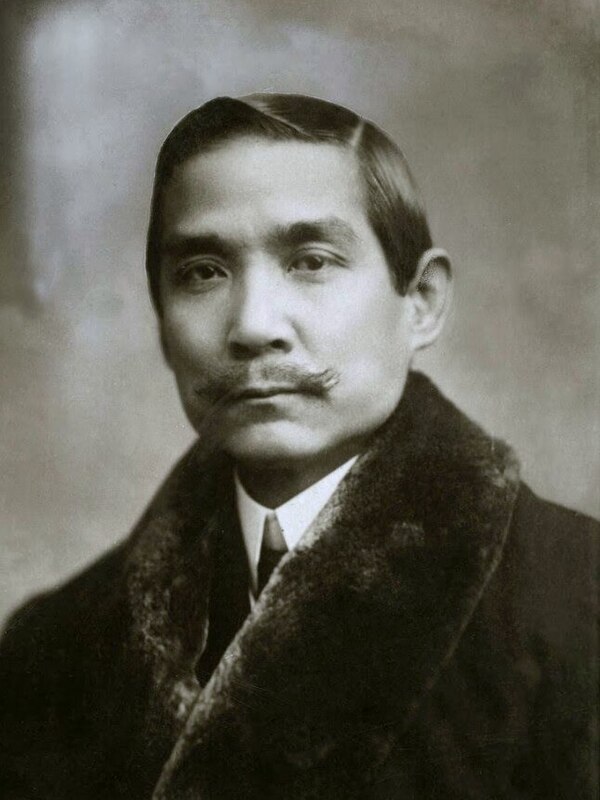

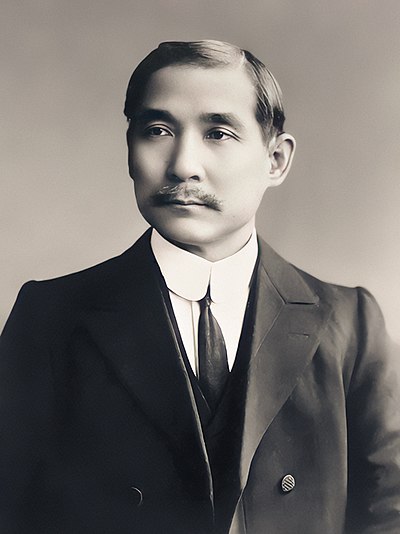

Sun Yat-sen

Father of the Nation

Xianfeng Emperor

Eighth Qing Emperor

Wu Sangui

Ming Military Officer

Yuan Shikai

Chinese Warlord

Hong Taiji

Founding Emperor of the Qing dynasty

Nurhaci

Jurchen Chieftain

Zeng Guofan

Qing General

Xiaozhuang

Empress Dowager

Puyi

Last Qing Emperor

Shunzhi Emperor

Second Qing Emperor

Cixi

Empress Dowager

References

- Bartlett, Beatrice S. (1991). Monarchs and Ministers: The Grand Council in Mid-Ch'ing China, 1723–1820. University of California Press. ISBN 978-0-520-06591-8.

- Bays, Daniel H. (2012). A New History of Christianity in China. Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell. ISBN 9781405159548.

- Billingsley, Phil (1988). Bandits in Republican China. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-804-71406-8. Archived from the original on 12 January 2021. Retrieved 18 May 2020.

- Crossley, Pamela Kyle (1997). The Manchus. Wiley. ISBN 978-1-55786-560-1.

- —— (2000). A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. University of California Press. ISBN 978-0-520-92884-8. Archived from the original on 14 April 2016. Retrieved 20 March 2019.

- —— (2010). The Wobbling Pivot: China since 1800. Malden, MA: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-6079-7.

- Crossley, Pamela Kyle; Siu, Helen F.; Sutton, Donald S. (2006). Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China. University of California Press. ISBN 978-0-520-23015-6.

- Daily, Christopher A. (2013). Robert Morrison and the Protestant Plan for China. Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN 9789888208036.

- Di Cosmo, Nicola, ed. (2007). The Diary of a Manchu Soldier in Seventeenth Century China: "My Service in the Army," by Dzengseo. Routledge. ISBN 978-1-135-78955-8. Archived from the original on 12 January 2021. Retrieved 12 July 2015.

- Ebrey, Patricia (1993). Chinese Civilization: A Sourcebook (2nd ed.). New York: Simon and Schuster. ISBN 978-0-02-908752-7.

- —— (2010). The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-12433-1.

- ——; Walthall, Anne (2013). East Asia: A Cultural, Social, and Political History (3rd ed.). Cengage Learning. ISBN 978-1-285-52867-0. Archived from the original on 24 June 2014. Retrieved 1 September 2015.

- Elliott, Mark C. (2000). "The Limits of Tartary: Manchuria in Imperial and National Geographies" (PDF). Journal of Asian Studies. 59 (3): 603–646. doi:10.2307/2658945. JSTOR 2658945. S2CID 162684575. Archived (PDF) from the original on 17 December 2016. Retrieved 29 October 2013.

- ———— (2001b), "The Manchu-language Archives of the Qing Dynasty and the Origins of the Palace Memorial System", Late Imperial China, 22 (1): 1–70, doi:10.1353/late.2001.0002, S2CID 144117089 Available at Digital Access to Scholarship at Harvard HERE

- —— (2001). The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-4684-7. Archived from the original on 1 August 2020. Retrieved 12 July 2015.

- Faure, David (2007). Emperor and Ancestor: State and Lineage in South China. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-5318-0.

- Goossaert, Vincent; Palmer, David A. (2011). The Religious Question in Modern China. Chicago: Chicago University Press. ISBN 9780226304168. Archived from the original on 29 July 2020. Retrieved 15 June 2021.

- Hevia, James L. (2003). English Lessons: The Pedagogy of Imperialism in Nineteenth-Century China. Durham & Hong Kong: Duke University Press & Hong Kong University Press. ISBN 9780822331889.

- Ho, David Dahpon (2011). Sealords Live in Vain: Fujian and the Making of a Maritime Frontier in Seventeenth-Century China (Thesis). University of California, San Diego. Archived from the original on 29 June 2016. Retrieved 17 June 2016.

- Hsü, Immanuel C. Y. (1990). The rise of modern China (4th ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-505867-3.

- Jackson, Beverly; Hugus, David (1999). Ladder to the Clouds: Intrigue and Tradition in Chinese Rank. Ten Speed Press. ISBN 978-1-580-08020-0.

- Lagerwey, John (2010). China: A Religious State. Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN 9789888028047. Archived from the original on 15 April 2021. Retrieved 15 June 2021.

- Li, Gertraude Roth (2002). "State building before 1644". In Peterson, Willard J. (ed.). The Cambridge History of China, Volume 9: The Ch'ing Empire to 1800, Part One. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 9–72. ISBN 978-0-521-24334-6.

- Liu, Kwang-Ching; Smith, Richard J. (1980). "The Military Challenge: The North-west and the Coast". In Fairbank, John K.; Liu, Kwang-Ching (eds.). The Cambridge History of China, Volume 11: Late Ch'ing 1800–1911, Part 2. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 202–273. ISBN 978-0-521-22029-3.

- Millward, James A. (2007). Eurasian crossroads: a history of Xinjiang. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-13924-3. Archived from the original on 26 November 2015. Retrieved 18 May 2020.

- Mühlhahn, Klaus (2019). Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping. Harvard University Press. pp. 21–227. ISBN 978-0-674-73735-8.

- Murphey, Rhoads (2007). East Asia: A New History (4th ed.). Pearson Longman. ISBN 978-0-321-42141-8.

- Myers, H. Ramon; Wang, Yeh-Chien (2002). "Economic developments, 1644–1800". In Peterson, Willard J. (ed.). The Cambridge History of China, Volume 9: The Ch'ing Empire to 1800, Part One. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 563–647. ISBN 978-0-521-24334-6.

- Naquin, Susan; Rawski, Evelyn Sakakida (1987). Chinese Society in the Eighteenth Century. Yale University Press. ISBN 978-0-300-04602-1. Archived from the original on 31 August 2020. Retrieved 5 March 2018.

- Perdue, Peter C. (2005). China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01684-2.

- Platt, Stephen R. (2012). Autumn in the Heavenly Kingdom: China, the West, and the Epic Story of the Taiping Civil War. Alfred A. Knopf. ISBN 978-0-307-27173-0.

- Platt, Stephen R. (2018). Imperial Twilight: The Opium War and the End of China's Last Golden Age. New York: Vintage Books. ISBN 9780345803023.

- Porter, Jonathan (2016). Imperial China, 1350–1900. Lanham: Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-442-22293-9. OCLC 920818520.

- Rawski, Evelyn S. (1991). "Ch'ing Imperial Marriage and Problems of Rulership". In Rubie Sharon Watson; Patricia Buckley Ebrey (eds.). Marriage and Inequality in Chinese Society. University of California Press. ISBN 978-0-520-06930-5.

- —— (1998). The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. University of California Press. ISBN 978-0-520-21289-3.

- Reilly, Thomas H. (2004). The Taiping Heavenly Kingdom: Rebellion and the Blasphemy of Empire. Seattle: University of Washington Press. ISBN 9780295801926.

- Rhoads, Edward J.M. (2000). Manchus & Han: Ethnic Relations and Political Power in Late Qing and Early Republican China, 1861–1928. Seattle: University of Washington Press. ISBN 0295979380. Archived from the original on 14 February 2022. Retrieved 2 October 2021.

- Reynolds, Douglas Robertson (1993). China, 1898–1912 : The Xinzheng Revolution and Japan. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies Harvard University : Distributed by Harvard University Press. ISBN 978-0-674-11660-3.

- Rowe, William T. (2002). "Social stability and social change". In Peterson, Willard J. (ed.). The Cambridge History of China, Volume 9: The Ch'ing Empire to 1800, Part One. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 473–562. ISBN 978-0-521-24334-6.

- —— (2009). China's Last Empire: The Great Qing. History of Imperial China. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03612-3.

- Sneath, David (2007). The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia (illustrated ed.). Columbia University Press. ISBN 978-0-231-51167-4. Archived from the original on 12 January 2021. Retrieved 4 May 2019.

- Spence, Jonathan D. (1990). The Search for Modern China (1st ed.). New York: Norton. ISBN 978-0-393-30780-1. Online at Internet Archive

- —— (2012). The Search for Modern China (3rd ed.). New York: Norton. ISBN 978-0-393-93451-9.

- Têng, Ssu-yü; Fairbank, John King, eds. (1954) [reprint 1979]. China's Response to the West: A Documentary Survey, 1839–1923. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-12025-9.

- Torbert, Preston M. (1977). The Ch'ing Imperial Household Department: A Study of Its Organization and Principal Functions, 1662–1796. Harvard University Asia Center. ISBN 978-0-674-12761-6.

- Wakeman Jr, Frederic (1977). The Fall of Imperial China. Transformation of modern China series. New York: Free Press. ISBN 978-0-02-933680-9. Archived from the original on 19 August 2020. Retrieved 12 July 2015.

- —— (1985). The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-century China. Vol. I. University of California Press. ISBN 978-0-520-04804-1.

- Wang, Shuo (2008). "Qing Imperial Women: Empresses, Concubines, and Aisin Gioro Daughters". In Anne Walthall (ed.). Servants of the Dynasty: Palace Women in World History. University of California Press. ISBN 978-0-520-25444-2.

- Wright, Mary Clabaugh (1957). The Last Stand of Chinese Conservatism: The T'ung-Chih Restoration, 1862–1874. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-804-70475-5.

- Zhao, Gang (2006). "Reinventing China Imperial Qing Ideology and the Rise of Modern Chinese National Identity in the Early Twentieth Century" (PDF). Modern China. 32 (1): 3–30. doi:10.1177/0097700405282349. JSTOR 20062627. S2CID 144587815. Archived from the original (PDF) on 25 March 2014.