3300 BCE - 2023

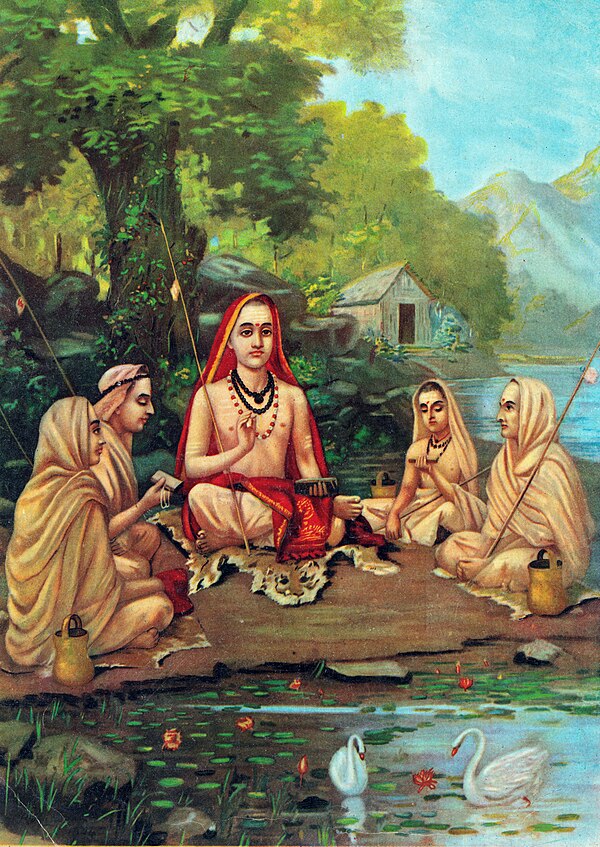

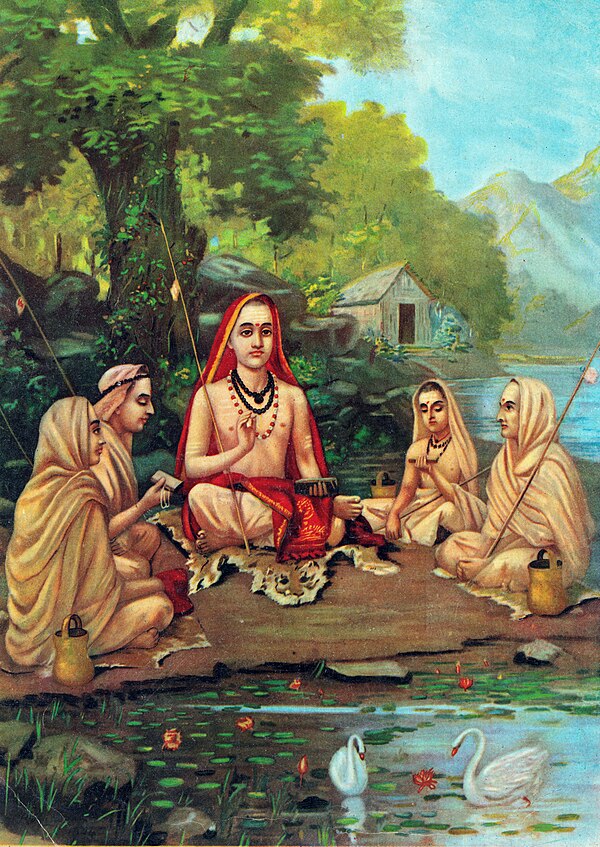

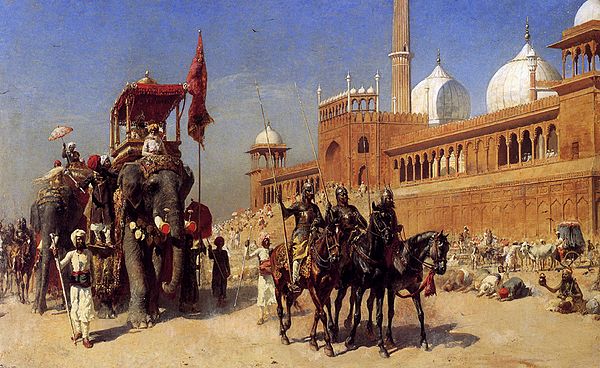

Histoire de l'hindouisme

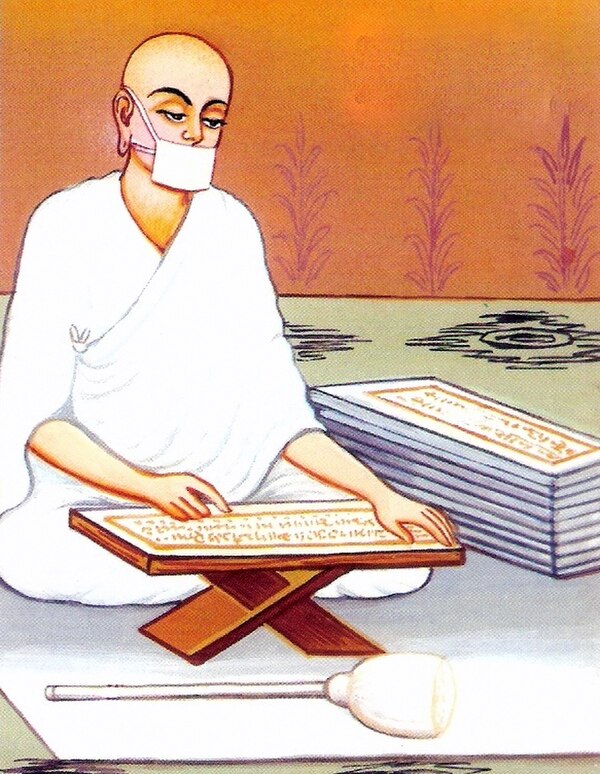

L’histoire de l’hindouisme couvre une grande variété de traditions religieuses apparentées originaires du sous-continentindien .Son histoire chevauche ou coïncide avec le développement de la religion dans le sous-continent indien depuis l'âge du fer, certaines de ses traditions remontant à des religions préhistoriques telles que celles de la civilisation de la vallée de l'Indus de l'âge du bronze.Elle a ainsi été qualifiée de « religion la plus ancienne » du monde.Les érudits considèrent l’hindouisme comme une synthèse de diverses cultures et traditions indiennes, avec des racines diverses et sans fondateur unique.Cette synthèse hindoue est apparue après la période védique, entre ca.500-200 avant notre ère et env.300 CE, dans la période de la deuxième urbanisation et du début de la période classique de l'hindouisme, lorsque les épopées et les premiers Purānas ont été composés.Elle a prospéré à l’époque médiévale, avec le déclin du bouddhisme en Inde.L’histoire de l’hindouisme est souvent divisée en périodes de développement.La première période est la période pré-védique, qui comprend la civilisation de la vallée de l'Indus et les religions préhistoriques locales, se terminant vers 1750 avant notre ère.Cette période a été suivie dans le nord de l'Inde par la période védique, qui a vu l'introduction de la religion védique historique avec les migrations indo-aryennes, commençant quelque part entre 1900 et 1400 avant notre ère.La période suivante, entre 800 et 200 avant notre ère, est « un tournant entre la religion védique et les religions hindoues » et une période de formation pour l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme.La période épique et puranique primitive, à partir de c.De 200 avant notre ère à 500 de notre ère, a vu « l’âge d’or » classique de l’hindouisme (environ 320-650 de notre ère), qui coïncide avec l’empire Gupta.Au cours de cette période, les six branches de la philosophie hindoue ont évolué, à savoir le Samkhya, le Yoga, le Nyaya, le Vaisheshika, le Mīmāṃsā et le Vedānta.Des sectes monothéistes comme le Shaivisme et le Vaishnavisme se sont développées au cours de cette même période à travers le mouvement Bhakti.La période d'environ 650 à 1100 CE forme la fin de la période classique ou le début du Moyen Âge, dans laquelle l'hindouisme puranique classique est établi et la consolidation influente de l'Advaita Vedanta par Adi Shankara.L'hindouisme sous les dirigeants hindous et islamiques de c.Entre 1200 et 1750 de notre ère, le mouvement Bhakti a pris une importance croissante, qui reste influent aujourd'hui.La période coloniale a vu l'émergence de divers mouvements de réforme hindous en partie inspirés par les mouvements occidentaux, tels que l'Unitarisme et la Théosophie.La partition de l'Inde en 1947 s'est déroulée selon des critères religieux, la République de l'Inde émergeant avec une majorité hindoue.Au cours du XXe siècle, grâce à la diaspora indienne, des minorités hindoues se sont formées sur tous les continents, les plus grandes communautés en nombre absolu se trouvant aux États-Unis et au Royaume-Uni.